「うちの子は不登校なのかな?」

そう感じたことのある方は、きっと一度はこの言葉が頭に浮かんだことがあるのではないでしょうか。

前回の記事でも書きましたが、不登校の背景にはさまざまな要因が絡み合っています。今回はもう少し踏み込んで、「不登校」という状態がどう定義され、どんな形で表れるのかを見ていきましょう。

文部科学省が定める「不登校」の定義

文部科学省では、不登校を次のように定義しています:

何らかの心理的、情緒的、身体的、若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く)

さらに、学校現場では、

年間30日以上の欠席

が判断基準の目安として使われることもあります。

しかし、実際の家庭では、もっと複雑で繊細な「学校に行けない状態」が存在します。

見えにくい“学校に行けない”の実態

統計上の「不登校の定義」ではどういう状況かイメージしにくいですが、以下のような場面はありませんか?

- 朝、玄関まで行っても足が止まってしまう(いわゆる“玄関登校”)

- 校門までは行けるけど、教室には入れない

- 学校には行けても、保健室登校が続いている

- 曜日や教科によって行ける日と行けない日がある

- 起立性調節障害など体調の問題で、朝がとにかくつらい

他にもまだたくさんの子どもからのサインはあります。多くの子どもたちが学校に関する様々なパターンの苦しみを抱え、表現しているのです。

子どもは分類ではなく“理解”が必要

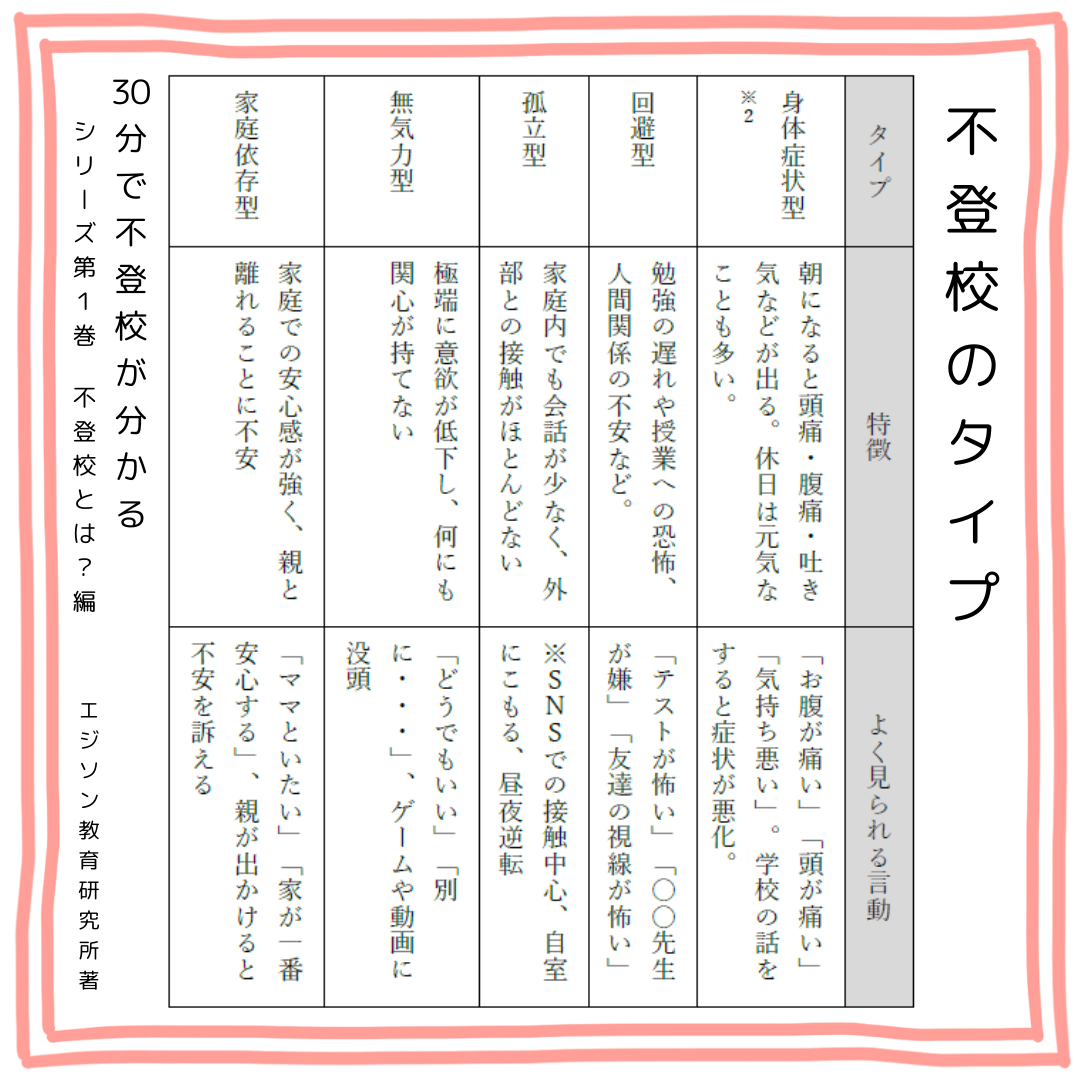

「この子はどのタイプの不登校?」と考えることもあります。

実際、エジソンでも参考として不登校のタイプを整理することはありますが、大切なのは“分類すること”ではありません。

子どもをラベルで見るのではなく、

**「今、何に困っているのか?」

**「何がしんどいのか?」

を一緒に探ることが大切です。

また、多くの場合、複数のタイプが重なって現れていることも少なくありません。

例えば、

- 最初は身体症状型(登校渋り)だった子が、授業の遅れで回避型に変化し、無気力型に移行するケース

- 起立性調節障害をきっかけに、家庭への依存が強まり、家庭依存型の傾向を見せるケース

不登校は「一つの型」ではなく、時期や状況に応じて変化するものです。

線引きではなく、子どもに目を向けること!

「不登校かどうか」は、線引きするものではありません。 それよりも、「子どもに何が起きているのか?」に目を向けること。

エジソンでは、その子が自分自身を見つめ直し、再び一歩を踏み出せるよう、 一人ひとりに寄り添うサポートを行っています。

あなたのお子さんも、「自分らしく学べる環境」との出会いによって、大きく変わるかもしれません。